Rennfahrer, früher Popstar, Jongleur mit Mächten und Medien, späte Legende oder einfach nur ein begnadeter Mann hinter dem Volant schneller Autos, mit dem das Schicksal es nicht gut meinte. Jochen Rindt, Wanderer zwischen den Welten, unterwegs mit einer österreichischen Rennlizenz, verunglückte tödlich. Und noch heute ist sein Name unauslöschlicher Bestandteil von mittlerweile 60 Jahren Formel 1.

Vor allem aber ist er der einzige Weltmeister, der diesen Titel nach seinem Tod errungen hat. Und das nicht nur, weil man ihm dieses Prädikat seiner Leistungen willen ehrenhalber verliehen hätte. Es gab in dieser unvergessenen Saison des Jahres 1970 schlicht und ergreifend niemanden, der seine Punktzahl in den restlichen Rennen nach seinem tragischen Ableben, am 5. September 1970 beim Training zum «Großen Preis von Italien» in Monza, noch erreicht hätte.Jochen Rindt, 1942 in Mainz geboren, wuchs bei seiner Großmutter im steirischen Graz auf, weil seine Eltern nur ein Jahr nach seiner Geburt in Hamburg nach einem Bombenangriff ihr Leben verloren.

An jenem Unglückstag im Spätsommer 1970 fuhr er eines der atemberaubendsten Formel-1-Autos aller Zeiten: Den legendären «Lotus 72», mit dem er in seiner letzten Saison insgesamt vier Rennen gewann. Darunter auch den «Großen Preis von Deutschland» in Hockenheim, bei dem er sich ein beinhartes, aber immer faires Duell auf Augenhöhe mit dem Belgier Jacky Ickx lieferte. Der «Lotus 72» galt als «Rodeo-Rider», als nur schwer zu beherrschendes Rennfahrzeug.

«Nur Jochen konnte dieses Auto so am Limit bewegen», sagte Ickx, später einmal.

Mit diesen Charakter-Eigenschaften ausgestattet, arbeitete sich der junge Mann, der mit 18 Jahren mit dem Motorsport begonnen hatte, ganz nach oben.

«Ich will Weltmeister werden», hatte der damals 27-Jährige 1969 in einem Fernseh-Interview gesagt, als er nach seinen Zielen für die kommende Saison befragt wurde. Nur ein Jahr später war er wirklich Champion. Allerdings: Erlebt hat er es nicht mehr. Der Mann mit dem Gesicht eines Raubvogels, der die Formel 1 nicht nur als Rennfahrer, sondern auch als Selfmademan und Geschäftsmann am Anfang eines neuen Jahrzehnts in die Kommerzialisierung geführt hatte, konnte an seinem großen persönlichen Triumph nicht mehr teilhaben.

Wer heute von Jochen Rindt spricht, der nennt im gleichen Atemzug seine Frau Nin a. Jochen Rindt, der nach der Graf-Berghe-von-Trips-Ära zum ersten Idol der von Beatles- und Rolling-Stones-Auftritten faszinierten Pop-Generation wurde, hätte diesen Kultstatus ohne die langmähnige, blonde, grazile Schönheit namens Nina an seiner Seite niemals erreicht. Beide standen damals für den Aufbruch in eine neue Zeit, eine neue Welt. Die Jugend rebellierte gegen die Generation ihrer Väter, gegen die Nachkriegswirren, schuf sich eigene Leitbilder. Jochen und Nina Rindt waren damals so eine Art Repräsentanten der 68er-Generation im wilden Formel-1-Zirkus.

Die Liaison zwischen dem draufgängerischen jungen Mann und dem schönen finnischen Mannequin passte in jene Zeit und jenes Jet-Set-Gehabe, als wäre sie das Skript für eine Leinwand-Schmonzette à la «reich und schön» gewesen.

Rindt hatte das Herz der jungen Blonden erobert, sich mit ihr verlobt. Doch Nina trennte sich von ihm, schickte ihm den Verlobungsring per Post zurück. Was der Adressat nicht wahrhaben wollte. Er öffnete das Päckchen, legte einen Zettel hinein, auf dem stand, sie solle den Ring behalten, bis sie es sich anders überlegt hätte. Ein Jahr später, 1967, traten beide vor den Standesbeamten. «Ich mag Männer, die wissen was sie wollen», hatte Nina Lincoln, aus der dann Nina Rindt wurde, über die Gründe ihres Sinneswandels später einmal gesagt.

Rindt begann schon kurz nach seinem Einstieg in die Formel 1, deren Fahrzeuge damals höllisch gefährlich waren und nur unzureichende Sicherheitsnormen aufwiesen, an seinem Image zu arbeiten und dies auch zu vermarkten. Eine junge, langbeinige Schöne aus dem hohen Norden tat bei diesem Vorhaben natürlich das Ihre mit dazu bei, um «das Produkt Jochen Rindt» gesellschaftsfähig zu machen. Jochen Rindt war der erste Motorsportler, der die Grundzüge des Merchandisings erkannte und sie auch – zumindest ganz zaghaft – in die Tat umsetzte.

Um diesen Geschäftszweig voranzutreiben, legte er sich einen Berater zu. Heute würde man Manager dazu sagen. Dieser Mann galt als Stratege mit großem Verhandlungsgeschick, was er im Auftrage Rindts auch nachwies. Der Mann war Brite und verkaufte zu dieser Zeit – Ende der 60er- Jahre – noch vorwiegend Alltags-Autos. Seine Name: Bernie Ecclestone, seit Jahren und Jahrzehnten mittlerweile Herr über sämtliche Räder, die sich in der und um die Formel 1 herum bewegen.

Im Rennoverall war Rindt Pilot, Hasardeur, wagemutiger Draufgänger. Doch es gab auch eine zweite Person gleichen Namens. Der trug Anzug, Krawatte und war Geschäftsmann. Der gewiefte Mitte-Zwanziger rief in Wien die «Jochen-Rindt-Show» ins Leben. Dort versammelten sich die schnellsten Autos und besten Fahrer jener Zeit, um sich bewundern zu lassen. Später gab es noch das «Jochen-Rindt-TV», in dem sich der Formel-1-Fahrer als Moderator entpuppte und seine eigenen Kollegen für das Fernsehen interviewte. Nichts mehr war zu sehen damals von den Attitüden des jungen Jochen, der wegen seines flegelhaften Benehmens einmal von der Schule geflogen war.

Die Jochen-Rindt-Show zog später um. Nach Deutschland. Was auch ein Verdienst seiner Witwe Nina war, die bei der Siegerehrung nach dem letzten Rennen der Saison 1970 den Pokal für ihren tödlich verunglückten Mann in Empfang genommen hatte. Noch heute öffnet immer am letzten Wochenende im November die «Essen Motor Show», der Welt größte Ausstellung dieser Art für Tuning und Motorsport, ihre Pforten. Sie ist die legitime Nachfolgerin der ersten «Jochen-Rindt-Show».

Der Mann, der in Monza sein Leben ließ, war aber auch ein Visionär. Tragisch, dass sein Tod ausgerechnet dem Wunsch nach größtmöglicher Sicherheit entsprach. Nur wenige Wochen vorher hatte er in ohnmächtiger Wut mit ansehen müssen, wie sein enger Freund Piers Courage nach einem Unfall im niederländischen Zandvoort in dessen Auto verbrannte. Um in einem solchen Falle schneller aus dem Auto kommen zu können, beging er einen folgenschweren, nicht wieder gut zu machenden, Fehler. Er legte den Sicherheitsgurt seines Lotus etwas lockerer an, als das eigentlich den damaligen Vorschriften entsprach. So kam es denn, wie es nach dem Willen des Schicksals kommen musste.

Auf dem nur schwer zu bändigenden, an diesem Tage mit einem neuen, stärkeren Motor ausgerüsteten Renner, der ohne Stabilisatoren unterwegs ist, liegt zu viel Last. Beim Anbremsen zur Parabolica-Kurve bricht die rechte Bremswelle. Der Lotus schlägt links in die Leitplanke ein. Weil er nur halbherzig angeschnallt ist, rutscht Rindt unter das Lenkrad und zieht sich tödliche Verletzungen zu.

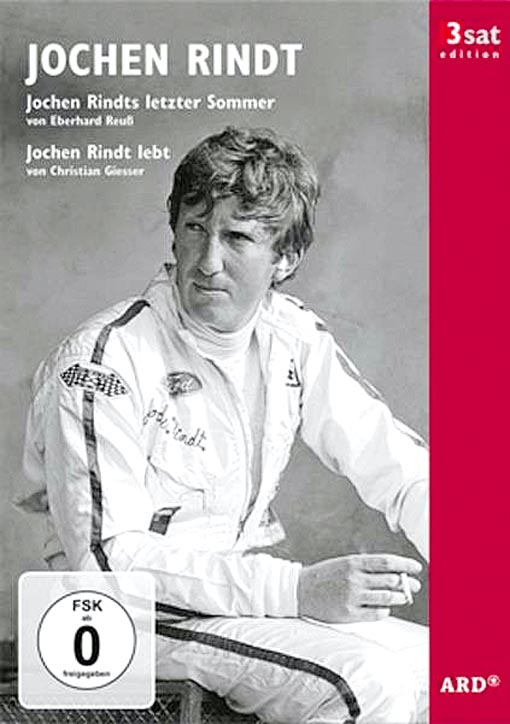

Biografische Informationen zu Jochen Rindt: „Jochen Rindts letzter Sommer“ und „Jochen Rindt lebt“ (DVD/ Edition 3sat, ca. 30 Euro)

Der Wagen ging übrigens nicht in Flammen auf. Falsch verstandenes Sicherheitsdenken wurde dem Fahrer zum Verhängnis. Lotus-Chef Colin Chapman galt zu jener Zeit als der Genius unter den Konstrukteuren. Keiner baute so leichte, so filigrane, aber auch so schwer zu beherrschende Autos wie er.

Es schien, als habe der bis heute unvergessene Rindt eine Vorahnung gehabt. «Ich traue mir zu, dieses Auto so zu fahren, dass nichts passiert. Aber ich habe Angst davor, dass etwas bricht und ich es nicht mehr kontrollieren kann», hatte er in der Todes-Saison 1970 gesagt. «Ich wünsche mir, dass die Streckenbetreiber für mehr Sicherheit für uns Fahrer sorgen.» Er sollte in beiden Fällen recht behalten.